1986年に起こったチェルノブイリ原発事故により、高度の汚染地域になってしまったベラルーシ共和国・ドゥヂチ村。その村に住む人々の営みを美しい映像で綴る、いのちの大地の物語。

1986年に起こったチェルノブイリ原発事故により、高度の汚染地域になってしまったベラルーシ共和国・ドゥヂチ村。その村に住む人々の営みを美しい映像で綴る、いのちの大地の物語。●更新日 01/10/15 18:19

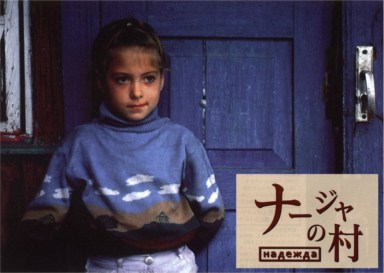

映画『ナージャの村』

1986年に起こったチェルノブイリ原発事故により、高度の汚染地域になってしまったベラルーシ共和国・ドゥヂチ村。その村に住む人々の営みを美しい映像で綴る、いのちの大地の物語。

1986年に起こったチェルノブイリ原発事故により、高度の汚染地域になってしまったベラルーシ共和国・ドゥヂチ村。その村に住む人々の営みを美しい映像で綴る、いのちの大地の物語。

国内外で高い評価を得た、写真家 本橋成一氏の初映画監督作品。

●あらすじ

◆ベラルーシ共和国ゴメリ州にある小さな村、ドゥヂチ。チェルノブイリ事故の激しい汚染にさらされて強制移住地区となり、村は地図から消えた。しかし、移住を拒み故郷に暮らし続ける6家族がいた。じゃがいもを植え、魚を釣り、茸を採り、詩を歌う。そこには、愚かな人間をも抱きしめてくれる、豊かな大地があった……。

◆91年からチェルノブイリに通い、汚染地域の営みを写真に撮り続けた、あの写真家本橋成一の、初めての監督作品。まるで奇跡のように豊かな大地の四季を、美しい映像で綴る物語です。

●解説

チェルノブイリ。ベラルーシ。いのちの大地…。

旧ソ連(現ウクライナ共和国)チェルノブイリ原子力発電所が大爆発を起こしたのは、1986年4月26日のこと。大気中に拡散した放射性物質は北半球全体に広がり、特に隣接したベラルーシ共和国は高度の汚染地帯となった。中でもゴメリ州は汚染がひどく、ホットスポットと呼ばれる地域が点在している。強制移住区域に指定された場所からは、大勢の人々が故郷を去って行った。

映像は「いのちの関係」からしか生まれない、と思う。

映画の舞台であるドゥヂチ村もそのひとつ。事故前には300世帯以上が暮らしていたが、今では遮断機によって閉鎖され「ゾーン」と呼ばれている。村は地図からも消えた。しかし、移住を拒み故郷に暮らし続ける六家族がいた。

「ナージャの村」の監督は、写真家の本橋成一である。「炭鉱」で第5回太陽賞を受賞。その後は、サーカスや魚河岸など市井に生きる人々の写真を撮り続けてきた、ドキュメンタリーの写真家だ。

彼がチェルノブイリを初めて訪れたのは1991年のこと。最初、病いに苦しむ子ども達を病院で見たとき、放射能測定器がけたたましく鳴る石棺の前に立ったとき、二度と来るべきところではない、と思ったという。しかし、広い大地の上で自然と共に生きている人々と出会い、彼の気持ちは一変する。「写真は人間関係である」という信念のもと、汚染地域の家庭を訪ね歩いて共に食事をし、語り合っては撮影を続けた。そして5年間の作品をまとめた写真集「無限抱擁」で写真協会賞、写真の会賞を受賞。

「ナージャの村」は、本橋成一の作品の延長上に生まれた映画だ。告発するドキュメンタリーではない、あたらしい形のドキュメタリー。写真家ならではの美しい映像で綴る、いのちの大地の物語である。

ドキュメンタリーの精鋭たちが、新しいドラマに挑んだ。

監督を支えたのは、ベテランのスタッフたちである。撮影は「しがらきから吹いてくる風」「あらかわ」など、ドキュメンタリーの分野で活躍する一之瀬正史、現地録音は菊池信之が担当。編集には「阿賀に生きる」の監督佐藤真、語りは小沢昭一、音楽は現地に2回訪れたこともある小室等が書き下ろした。

撮影に一年間を費やし、写真家の夢と映画スタッフの力が結実して、「ナージャの村」は誕生した。

企画・監督/本橋成一

撮影/一之瀬正史

録音/菊地信之、滝沢修

編集/佐藤真

音楽/小室等

語り/小沢昭一

●ベルリン国際映画祭正式出品

●台湾国際ドキュメンタリー映画祭(NETPAC賞)

●ハワイ国際映画祭(グランプリ)

●ドイツ・フライブルグ環境映像祭(大賞)

'97年 日本=ベラルーシ【カラー 118分】

●登場人物紹介へジャンプ

●監督紹介

本橋成一(もとはしせいいち) 1940年生まれ。写真家。自由学園卒業。

九州、北海道の炭鉱の写真集「炭鉱(ヤマ)」で第五回太陽賞を受賞。主な著作に、「上野駅の幕間」、「サーカスの時間」、「ふたりの画家」、「老人と海」、「無限抱擁」などがある。

ドゥヂチ村はユートピアのようだった。馬車に乗り、キノコを採り、歌を口ずさむ人々。人類の歴史が始まって以来、私たちはずっとこういう暮らしをしてきたはずだ。近代社会などせいぜいここ300年のことに過ぎない。

「ナージャの村」には、ことさら放射能汚染を説明する映像はない。私は世紀末に起きたこの悲劇を通して、それでもなお未来へと向かういのちあるものの営みを描いてみたかったのだ。

監督・本橋成一

●このWebサイトは『サスナ・フィルム 』の協力により公開されています。

●このWebサイトの写真の多くは、『本橋成一』氏のご好意で利用させて頂いているものです。

●このページの内容に関しては、仙台サポート事務局までお問い合せください。